橋(15):徳島県鳴門市・大鳴門橋①(鳴門公園2011年10月1日撮影) ― 2011年10月10日

庭園(6):香川県高松市・栗林公園①(2011年10月1日撮影) ― 2011年10月11日

棚田(29):香川県小豆島・中山千枚田①(2011年10月2日撮影) ― 2011年10月12日

2日目は高松港から所要時間60分のフェリーに乗って小豆島池田港に向かいました。

この日は1日を掛けて小豆島一周の観光を計画していました。帰りのフェリーに乗り遅れしないように最終便の前の便に照準を合わせての行動です。

何よりも前に、一番の対象である香川県唯一の日本の棚田百選に選ばれている「中山千枚田」に向かいました。小さな島なので棚田は直ぐに見つけることができると思いますが、通常は山の中にあり住所が有って無いに等しく、捜し出すのに何時も苦労しています。

その点、滝の方は川の沿って登って行き、滝が流れ落ちる音が聞こえ始めれば到着まじかになります。

「中山千枚田」は、池田港から県道252号線を6kmほど登った所の池田町中山地区にあり、直ぐにたどり着きました。小豆島のほぼ中央に位置し、急な山腹に造られた棚田の数は大小800枚にも及ぶといわれている。丁度、稲刈りの時期なのでほとんどの田が稲刈りを終えており、あぜ道には彼岸花が咲いていました。

この日は1日を掛けて小豆島一周の観光を計画していました。帰りのフェリーに乗り遅れしないように最終便の前の便に照準を合わせての行動です。

何よりも前に、一番の対象である香川県唯一の日本の棚田百選に選ばれている「中山千枚田」に向かいました。小さな島なので棚田は直ぐに見つけることができると思いますが、通常は山の中にあり住所が有って無いに等しく、捜し出すのに何時も苦労しています。

その点、滝の方は川の沿って登って行き、滝が流れ落ちる音が聞こえ始めれば到着まじかになります。

「中山千枚田」は、池田港から県道252号線を6kmほど登った所の池田町中山地区にあり、直ぐにたどり着きました。小豆島のほぼ中央に位置し、急な山腹に造られた棚田の数は大小800枚にも及ぶといわれている。丁度、稲刈りの時期なのでほとんどの田が稲刈りを終えており、あぜ道には彼岸花が咲いていました。

D700、SIGMA24-70D F2.8EX DG

小豆島観光①(2011年10月2日撮影) ― 2011年10月12日

「中山千枚田」での撮影を終えたので、この日は小豆島の観光です。県道252号線を左回りに進み、途中「小豆島大観音」を観た後、左折れして県道26号線で土庄町に入り、町を巡回しました。

※小豆島観光①②の訪問先の説明文は「おすすめ!小豆島観光スポット」

のホームページから抜粋させていただきました。

Ⅰ.「小豆島大観音」

馬越峠の高台に建てられている巨大観音です。スリランカより贈られた

お釈迦様の歯の分骨を祀ってある。

※小豆島観光①②の訪問先の説明文は「おすすめ!小豆島観光スポット」

のホームページから抜粋させていただきました。

Ⅰ.「小豆島大観音」

馬越峠の高台に建てられている巨大観音です。スリランカより贈られた

お釈迦様の歯の分骨を祀ってある。

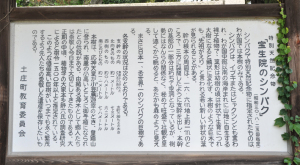

Ⅱ.「宝生院の大シンパク」

樹齢1500年以上と推定されるこのシンパクは、国指定の特別天然記念

物に指定されている。根元の周囲は16m余りあり、その大きさは日本で最

大であると言われている。

Ⅲ.「土渕海峡」

土渕海峡は小豆島本島と前島の間にある全長2.5mの海峡です。

最も幅の狭い場所は9.93mしかなく、これは世界で一番狭い海峡

ということでギネスブックにも認定されている。

Ⅳ.「平和の群像」

小豆島出身の作家【壷井栄】の代表作「二十四の瞳」を模したブロンズ像

です。

D700、SIGMA24-70D F2.8EX DG

小豆島観光②(2011年10月2日撮影) ― 2011年10月13日

土庄町を観た後、国道436号線~県道29号線で「寒霞渓」山頂へ、その後県道27号線のスカイラインを下り、瀬戸内海側の県道26号線を進み、途中にある「大坂城残石記念公園」に寄りました。最後に、県道26号線~国道436号線~県道28号線に入って「醤(ひしお)の郷」と「岬の分教場」を訪れ池田港に戻っています。

Ⅴ.「寒霞渓」

紅葉で有名なだけに時期的に合わず残念でしたが、自然が長い年月をか

けて作り上げた奇岩群は一見の価値があります。また、山頂からの展望

は素晴らしい眺めでした。

Ⅴ.「寒霞渓」

紅葉で有名なだけに時期的に合わず残念でしたが、自然が長い年月をか

けて作り上げた奇岩群は一見の価値があります。また、山頂からの展望

は素晴らしい眺めでした。

Ⅵ.「大坂城残石記念公園」

寛永十年頃行われた大阪城改修の際に切り出されたものの、使われるこ

となく放置された約40個の石をもとに整備された公園です。数多くの資料

と道具によって当時の石材の切り出し、運搬、加工の状況がよく分かりま

す。

この後通った小豆島の東側の国道436号線には大阪城石垣石切丁場跡

の他、多くの石切場と石材の会社がありました。

Ⅶ.「醤の郷」

江戸時代より製造が始まった歴史ある小豆島醤油とそれを使用した佃煮

の産地。「醤の郷(ひしおのさと)」とは昔ながらの製法を頑固に守り続ける

工場が集まる地域の総称。

Ⅷ.「岬の分教場」

壷井栄原作の小説「二十四の瞳」の舞台になった分教場跡です。

この建物は昭和46年まで苗羽小学校田ノ浦分校として実際に使用されて

いたものをそのまま保存されている。建物は勿論、机・椅子・オルガン・黒

板など古き良き時代雰囲気が存分に味わえる施設です。

因みに、この映画を小学校5年生の時に観ておりますが、筋書きはほと

んど記憶なく、上品な先生の高峰秀子さんの姿は覚えています。

D700、SIGMA24-70D F2.8EX DG

最近のコメント